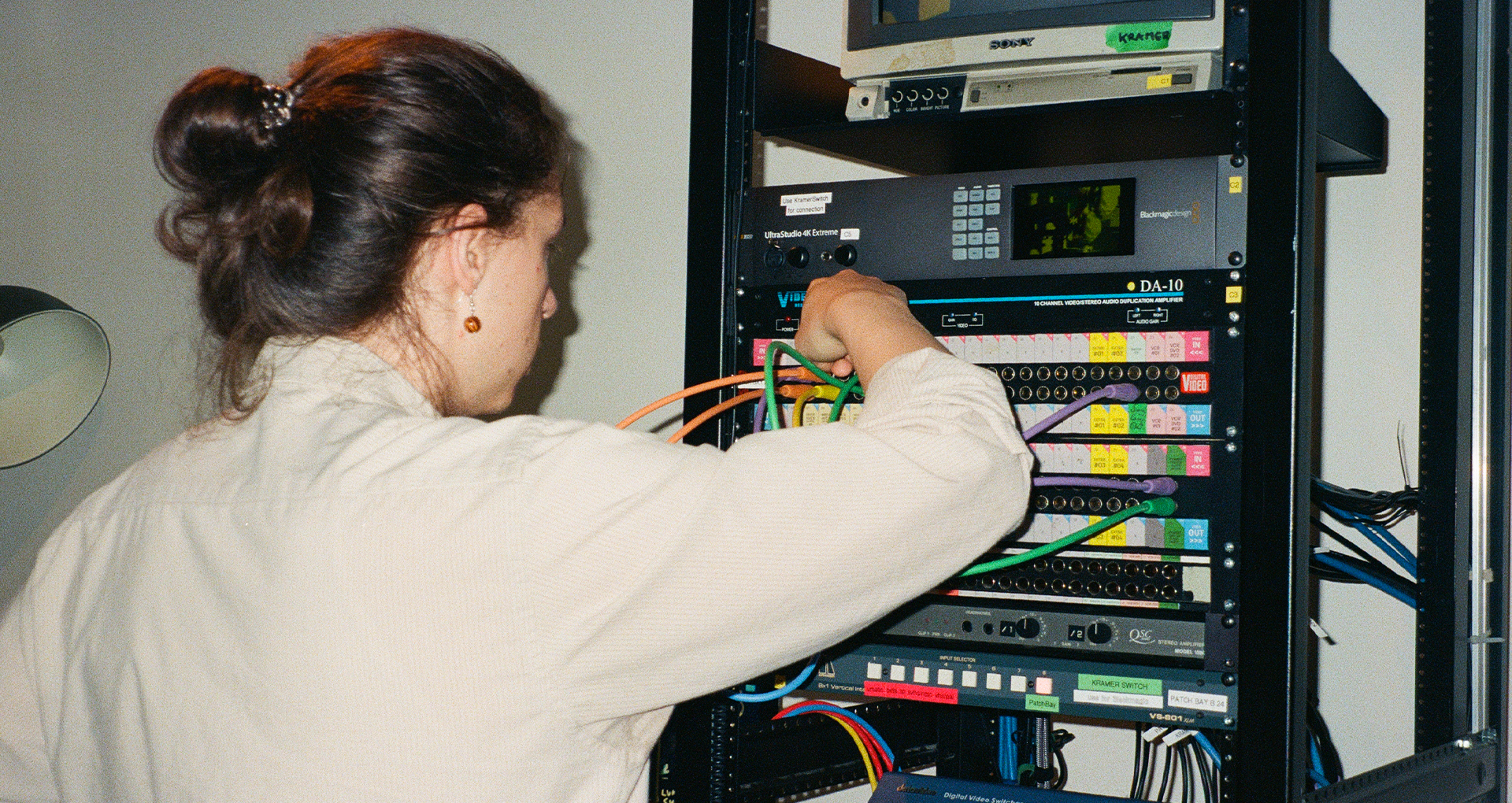

© Owen Eric Wood, Self Portrait, 2004

Lucie Szechter

Son propre visage en partage

Projection et rencontre

Entrée libre.

5455, avenue de Gaspé, #109 (RC), Montréal

Entrée libre. Nombre de places limité.

Priorité accordée aux personnes ayant fait une réservation

Cinquième et dernière itération des soirées dv_vd pour l’année 2017-2018, une fructueuse collaboration entre Vidéographe et Dazibao. Son propre visage en partage est un projet de la chercheuse et artiste française Lucie Szechter réalisé à partir de la collection de Vidéographe dans le cadre d’une résidence de recherche et de commissariat.

Avec Son propre visage en partage, Lucie Szechter interroge les enjeux soulevés par le visage dans la pratique de l’autofilmage. « Autofilmage » est ici entendu au sens assez large dans la mesure où, pour la chercheuse, il y a autofilmage dès lors que le – ou la – cinéaste est présent.e à l’écran dans son propre film. Dans le cadre de cette résidence, Lucie Szechter se propose d’examiner plus spécifiquement la question suivante : « Qu’est-ce que se filmer soi-même comme un autre ? » et ce, à travers différents axes.

« Qu’est ce que l’autofilmage ?

Littéralement Auto : du grec αὐτὸς signifiant « par soi-même » et Filmage : action de filmer. Se filmer soi-même. Le premier dispositif d’autofilmage qui pourrait nous venir en tête est certainement celui d’une caméra au poing retournée vers la personne qui se filme elle-même. Comme c’est le cas pour les « selfies »-vidéos tournées avec un cellulaire. L’entrée dans le champ du bras qui tient l’appareil d’enregistrement est un indice simple à identifier. Le geste associe au sein même du plan les deux fonctions de l’auteur-e de cet enregistrement : la personne filmée est également la personne qui filme, et vice versa.

Qu’en serait-il si l’auteur-e de cette vidéo – ou de ce film – avait posé sa caméra sur un trépied, avait lancé l’enregistrement et s’était assis-e devant l’objectif ? Et qu’en serait-il si l’auteur-e avait demandé à un-e cameraman de le ou la filmer ? Selon la définition qui nous intéresse, il s’agirait bien d’autofilmages. L’autofilmage étant ici compris au sens large : dès lors que la personne qui réalise le film décide d’entrer physiquement dans le champ de son propre film, de Jonathan Caouette (Tarnation…), à Vito Acconci (Theme Song…), à Sylvie Laliberté (Bonbons Bijoux…), à Agnès Varda (Les Glaneurs et la Glaneuse…), à Nanni Moretti (Journal intime…), à Charlie Chaplin (Les Temps modernes…) ou encore tous les caméos – ces apparitions fugaces dont raffolent les cinéphiles – d’Alfred Hitchcock dans ses propres films (L’Inconnu du Nord-Express…). Le spectre de l’autofilmage est très large et nous donnera peut-être une bonne idée de listes à dresser pendant nos longues soirées d’hiver. En soi, le recours à l’autofilmage n’est donc pas cantonné à un genre cinématographique, il n’est qu’un outil parmi d’autres choisis par l’auteur-e pour mettre en scène ses images. Néanmoins, toutes ces apparitions – qu’elles soient de quelques secondes ou de plusieurs heures – ont ceci en commun : elles ne sont jamais anodines. Elles font toujours événement. À des degrés évidemment très différents, dès lors que le spectateur reconnaît la personne du ou de la réalisatrice dans le champ, une dimension réflexive semble inévitablement s’ajouter au personnage qu’il ou elle incarne à l’écran. Certains gestes d’autofilmage peuvent même être clivant et agacer autant qu’émouvoir comme c’est le cas pour ceux de Xavier Dolan, Alain Cavalier ou Maïwenn par exemple.

Ce que je propose est une programmation de plusieurs films – ou d’extraits significatifs – où l’auteur-e se met en scène lui/elle-même à l’écran. En composant ce commissariat, je me suis à la fois posé la question du côté de la réception – les spectateurs – et du côté de l’énonciation – les cinéastes. Qu’est-ce que cela me fait à moi, en tant que spectatrice, de savoir que la personne filmée dans le champ est aussi celle qui réalise le film ? Qu’induit par exemple le choix de ne pas avoir pris un acteur pour incarner le personnage que nous voyons à l’écran plutôt que le/la réalisatrice lui/elle-même ? Et, du côté de l’auteur-e, qu’elles pouvaient bien être ses motivations lorsqu’il ou elle a choisi d’investir son film de sa propre présence physique ? Je vous laisse apprécier ces œuvres à l’aune de ces questions. Sachant qu’il y aura bien sûr autant de réponses possibles que de spectatrices et de spectateurs dans la salle. Bonne séance ! »

Lucie Szechter

PROGRAMME (93 min)

Abba Mao, Pascal Lièvre, 2011, 4 min 30 s

L’image de l’Afrique au Québec, Cheikh Tidiane Gadio, 1986, 27 min (extrait 7 min 35 s)

AD INFINITUM., Lydie Jean-Dit-Pannel, 2017, 34 min (extrait 6 min 53 s)

Cut the parrot (Coupez le perroquet), Donigan Cumming, 1996, 40 min (extrait 6 min 53 s)

You Must Remember This, marshalore, 1978-1979, 26 min

PAUSE

Manipuler son corps, Laëtitia Bourget, 1998, 4 min 30 s

Self portrait, Eric Owen Wood, 2004, 2 min 45 s

Du front tout le tour de la tête, Chantal duPont, 2000, 30 min (extrait 8 min 11 s)

Got away in the dying moments, Dennis Day et Ian Middleton, 1992, 5 min

Le récit d’A, Esther Valiquette, 1990, 20 min

Biographie

Née à Nantes (France) en 1987, Lucie Szechter a obtenu sa Maîtrise en Études Cinématographiques à l’Université de Montréal avant d’intégrer le programme doctoral en recherche-création « Art et Sciences de l’art » à l’École de Recherche Graphique (Bruxelles) et l’Université de Liège avec la bourse nationale Fresh allouée par le FNRS. En 2014, elle tourne son premier court-métrage de fiction Plage(s) produit par le Groupe de Recherches et d’Essais cinématographiques (G.R.E.C). Plage(s) a été sélectionné dans de nombreux festivals, notamment à Côté Court (Pantin), au Festival International de Films de Femmes (Créteil), et a reçu le prix « Courts d’ici 2014 » à Nice pour Un festival c’est trop court. Lucie Szechter a été invitée l’année suivante par le centre d’art contemporain le BAL à Paris pour réaliser un projet cinématographique avec des enfants dans le cadre de leur programme « La Fabrique du regard ». En 2016 elle a finalisé son second film, 27 ans, un travail documentaire articulant témoignages sonores et found footage. Fin 2016, sur l’invitation du G.R.E.C, de France 2 et l’Agence du court métrage, elle réalise un film d’une minute pour une collection hommage aux opérateurs Lumière. Lucie Szechter tourne actuellement son nouveau film, L’Oreille décollée, produit par Aurora films avec le soutien de la région Pays de la Loire et du CNC. Elle écrit également sur le cinéma dans des revues canadiennes et françaises. cargocollective.com/lucieszechter